新闻脱口秀节目|当脱口秀也变得小心翼翼

当脱口秀也变得小心翼翼 原创 看理想编辑部 看理想

出乎意料,是宁静贡献了最新一季《脱口秀大会》中令人印象深刻的一幕。那是在杨笠表演结束后,她的一段评论:

“我刚刚突然在思考,脱口秀是什么东西,是一定要笑吗?是可以不笑的……我知道她说的很多角落,虽然可能有演绎的地方新闻脱口秀节目,但是那些角落是我们都触碰过的。”

一番话,触及了这个当红表演门类的两个核心问题,第一:最近的脱口秀,似乎不那么好笑了;第二,到底什么是脱口秀?

李诞,《脱口秀大会》第四季采访

《脱口秀大会》已经举办到第四季,目前还没出现此前那样几乎全网传播的段子。而这一季的许多表演,也不免让人感到乏味。有观点认为,问题出在现在的环境太经不起“冒犯”;也有意见是,幽默本来就是速食品,吃多了便会厌倦。

到底问题出在哪里?回想起来,自从脱口秀在国内爆红这一两年,你可能看过了许多演出或是截图碎片,却很少有人讨论过这些问题:

为什么脱口秀突然能在中国火?它和相声以及网站上的“沙雕”视频有什么区别?它必须好笑吗?“讽刺”话语是不是在割裂社会?置身这个处处可能踩线的时代,喜剧未来能往哪里走?以及,第一个“破圈”引发广泛讨论的人,为什么是杨笠?

悲剧有汗牛充栋的研究,喜剧却鲜有人正视,人们渴望快乐,同时瞧不上幽默,本身就是个有待剖析的文化传统。

今天我们关注脱口秀,一方面因为它是城市文明的典型例子,是社会发展的一种潮流;另一方面,也是试图更深地去理解在这个一切皆可“哈哈哈”的时代,在这些笑声之中,我们可能拥有的力量。

01.

脱口秀,一种“城市文学”

脱口秀的英文是“talk show”,事实上如今国内流行的是单口喜剧“stand up ”,两者严格意义上不能等同。为理解方便,我们还是按照国内的惯常用法来使用这个词。

19世纪末,脱口秀起源于美国,它的背景,就是美国的城市化。大量人口涌入大城市,电影还没发明,剧院里的杂耍演出是当时的主流,在眼花缭乱的节目串场间隙,有人开始说起了单口喜剧。

当时的喜剧内容也颇具时代特色,堪称刻板印象大集合——嘲讽黑人、苏格兰人、德国人、犹太人,在城市化的初期,作为本地人一种维护身份认同的手段。

随着广播和电视的发明,喜剧演员们转战这些媒介,同时在纽约、洛杉矶这样的大城市里,脱口秀俱乐部纷纷开张。还记得前几年的美剧《了不起的麦瑟尔夫人》吗?当麦瑟尔夫人首次站上格林威治村的咖啡馆舞台时,脱口秀很大程度上仍是男性专利,这和当时咖啡馆、酒吧和俱乐部的消费用户群息息相关。

《周六夜现场》(1975)

上世纪70年代有两件大事:一是脱口秀大师乔治·卡林的崛起。在此之前,脱口秀基本是“无害”的,纯粹搞笑的,而他的表演以冒犯美国政治、宗教、文化等领域的禁忌而闻名。二是堪称喜剧演员黄埔军校,至今仍在播出的经典恶搞节目《周六夜现场》开播。

这些改变是怎么发生的?它是美国城市化发展的自然结果。这时,脱口秀演员和观众都已不是最开始那些初代移民。新一代的喜剧演员来自大学校园和地下俱乐部,有着更强烈的知识分子气息,吸引的观众群也同样如此。而少数族裔一定程度上站稳了脚跟,可以发出自己的声音,使娱乐内容的需求更多元。

到了90年代,电视台里的脱口秀新闻节目已经有能力取代正经的新闻资讯节目,成为年轻人了解时事的选择。这世界上正在发生什么事,他们更愿意听喜剧演员的观点。

美国脱口秀经过了近百年的发展,有些内容早已不好笑甚至不合时宜,但抽出其中任何一个时期的段子,都能瞥见当时的美国大城市状态和年轻人喜好。

而中国脱口秀行业的历史非常短,自深圳出现第一家脱口秀俱乐部“外卖脱口秀”,至今不过12年。听起来颇为隆重的南“笑果”北“单立人”,其实两家公司成立都不超过5年。

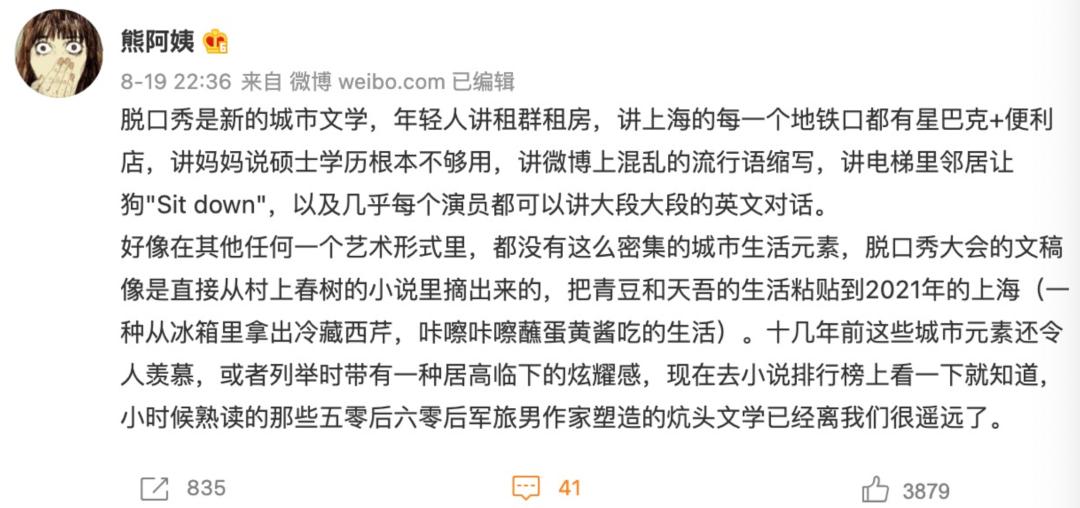

2012年,东方卫视推出周播节目《今晚80后脱口秀》,写手团队有李诞、王建国等人。这样一档节目出现在国内城市化程度最高的上海,并非偶然。如@熊阿姨 所总结的,从本质上讲,脱口秀是一种“城市文学”,它的核心,就是真实表现城市年轻人的生活。

微博@熊阿姨

比如今年《脱口秀大会》邱瑞讲的租房段子,就是许多北上广打工人的日常。中介为了成交谎话连篇,硬把合租的两居室说成一居:“这原来是一居”“没你这么说话的,这原来还是片草原呢”。

还有“丧”出风格的鸟鸟。很难想象在任何别的一种表演形式里,表演者可以这样“无力”,但鸟鸟很受欢迎。因为这不就是普通年轻人的正常状态吗?鸟鸟初次登场讲了一个关于社恐的段子,说自己要是被老虎咬了,正巧武松经过,她会有的苦恼:

“这时候如果武松从我面前经过,我应该叫他武老师,还是叫他松哥?叫武老师好像太疏远,但是叫松哥又太亲切了。”

职场人会心一笑。

鸟鸟,《脱口秀大会》第四季

段子里总蹦出英文单词的Norah,吐槽上海地铁站口有太多星巴克和便利店所以找不到人的豆豆,自嘲不读博士可能会被“高知”家人讽刺身体有问题的张骏。这样的对话,没有大城市生活体验的人可能觉得莫名其妙,但生活在其中的人却感到栩栩如生。

而在其它的娱乐载体里,这太少见了。小品相声的内容离大城市年轻人很远,电影电视里的人也不知道活在哪个世界,综艺里的明星自己提个行李箱都会被夸。而脱口秀讲的,就是我们在这座城市里的日常。今年的节目来了56个选手,各行各业的都有,“我也可以讲脱口秀”,事实上的确如此。

徐志胜,《脱口秀大会》第四季

在这个时代,“城市文学”崛起于网络。早在2013年,因白宫记者年会表演而成了中国脱口秀第一个名人的黄西,回国在央视主持了一档脱口秀类教育节目,但几乎毫无毫无声响。黄西来得太早,要等到2017年,电视节目《今晚80后》停播,网络节目《吐槽大会》上线,脱口秀终于找到了自己的观众群,迅速崛起,也迅速被争议。

脱口秀是起源现场的,表演者和观众仿佛是一个小团体,彼此共处空间,共享当地文化;即使后来上了广播电视,受众群相对确定,演员们知道自己面对的是什么样的观众。

然而互联网时代,一个段子可能面对所有人,这对于脱口秀的影响,用杨笠的话说,线下气氛更宽松,观众对演员更宽容,“因为他实实在在地看到了你这个人,你离他很近,大家’见面三分情’”。不像看节目,“他是隔着屏幕看,对他来说,你只是一个素材一个信息点。”

原子化的城市生活让我们更喜欢脱口秀,原子化的城市生活也让我们更容易被冒犯。

02.

脱口秀一定要好笑吗?

回到开头宁静的提问,脱口秀一定要笑吗?

不好笑有两种,一种是做不到好笑,一种是不力求好笑。乔治·卡林说过:“我认为喜剧演员的责任是找出界限并故意越过它。 ”脱口秀能在美国活跃一百多年,凭的就是它总在突破边界。这个过程中,一定有过无数人说“脱口秀不是这样的”,但最终,活生生的艺术跑赢了所有定义。

如果你把它当作喜剧,喜剧自然是一定要笑的;如果你把它当作城市文学,那么就像宁静说的,“那些角落是我们都触碰过的”,这当然可以成为脱口秀的某种形态。

其实不去下定义,本身就是一件非常当代气质的事。放到脱口秀里也是一样。无论是单纯的好笑,还是输出观点,都在脱口秀既有的边界里,但谁又能说,它未来不可以有更多的情感因素?

《脱口秀大会》的总导演在接受采访时说,脱口秀就是“好笑地讲你的故事”,看起来,重点是“好笑”,但其实是你得要有“你的故事”,所有出了名的脱口秀演员,没有一个是面目模糊的。

他们的故事很特别吗?脱发,催婚,摸鱼,跟你我都一样,但脱口秀演员在其中倾注了观察和情绪,从而把普通的事变成了自己的故事,这是一种对琐碎生活的情感复活。

情感的出现,是当下这个更少共识、更个人化的时代的需求,也是女性真正表达自己的证明。

鸟鸟,《脱口秀大会》第四季

早在四五十年代,美国就已经有了知名的女性脱口秀演员。但不是有女性演员,就表示有女性视角,就像不是电视剧里多几个女性角色,就能叫女性题材。当时她们的形象局限于“妻子”“母亲”,基本上,只是把男性脱口秀段子里的女性活灵活现地演了一遍,而不是讲自己的故事。

到了今天,女演员们开始说自己的事了。这同样是城市文化发展的必然结果,当代大城市的生活给了女性更多自主,且在国内,女性更多参与文艺活动,看看脱口秀大会的录制现场还有线下开放麦的一些照片就知道,她们的消费改变了脱口秀既有观众群。当麦瑟尔夫人看到台下许多张跟她一样的面孔时,她会说出不一样的段子。

《了不起的麦瑟尔夫人》

最新一期节目里,颜怡、颜悦讲到家务分工不公平的段子,举了个例子,说连家政工这个职业都直接叫阿姨,有一天一位男性做了家政,他就被叫作“男阿姨”。

还有晓卉在本季被淘汰的那场演出里,说了一个被宁静直接批评“不好笑”的段子。她说为什么结婚的时候找未婚的人做伴娘伴郎?因为只有没结过婚的人才会对婚姻勇往直前,如果接新娘环节真的想刁难伴郎团,就应该找离异的人做伴郎伴娘,他们最擅长刁难对方。

很多人一开始会觉得不适,怎么这些人说来说去都是这类话题。仔细一想,女性说女性话题,用女性更习惯的表述方式脱口秀大会,是再自然不过的事新闻脱口秀节目,也是脱口秀作为“真实反映年轻人生活”的必须,为什么我们会觉得别扭?

说到底,是谁在界定“话题”与“女性话题”,是谁在判定什么是“好笑”什么是“观点”?

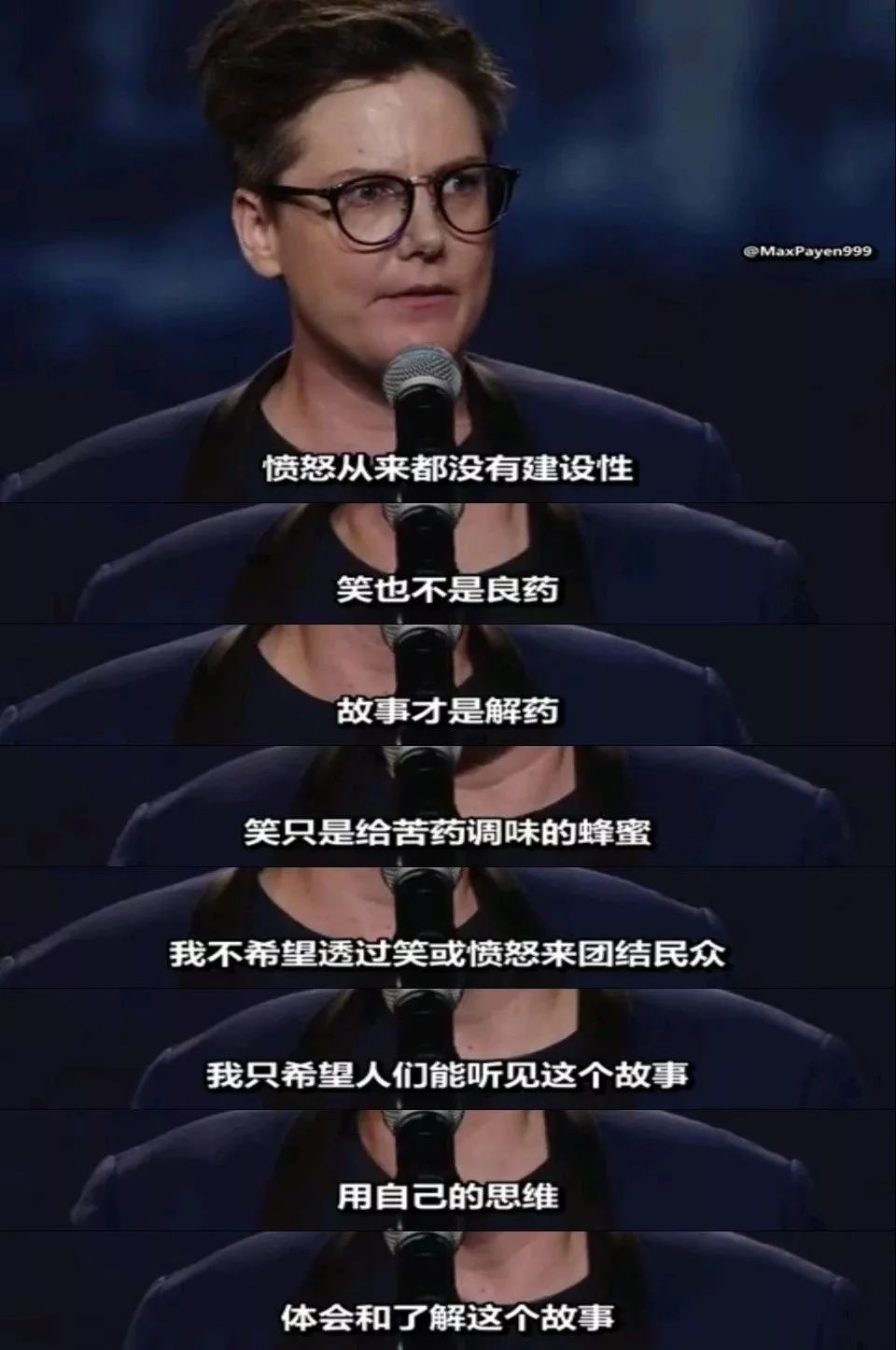

2018年,澳大利亚脱口秀演员汉娜·盖茨比( )做了一场后来在网上爆红的专场,叫作《娜娜》。演出中,她讲了一个关于自己同志身份的笑话。

十年前的一晚,她在车站一边和身边的女生聊天,一边等回家的末班车。突然间女生的男朋友冲过来辱骂她:“滚,你这死基佬(),离我的女朋友远点。”而在发现汉娜是一个女生以后,男生连连道歉:“不好意思,我搞错了,我以为你是个想泡我女朋友的死基佬。”

这个段子引起了全场哄笑,然而,在演出快结束的时候,汉娜告诉大家,这并非是故事的结尾。男生后来意识到她是一个女同性恋,于是狠狠揍了汉娜一顿,而当时的她没有勇气报警。

借此,汉娜告诉观众,一个完整的故事分为开头、中间和结尾三部分,但能制造喜剧效果的往往只有前两部分。作为脱口秀演员,为了让观众笑,她在讲述故事的时候总是会删掉结尾部分。

“后见之明()在结尾部分,可笑话的运作机制恰恰相反,笑话意味着剔除和删减,在复杂程度、背景和道德标准方面的删减。”

而她决定,仅仅为了博人一笑而删掉更具复杂性的生命体验,是一种毫无必要的牺牲。

《娜娜》

《娜娜》这场脱口秀后来一直被诟病为“并不好笑”,更像是一场演讲,但是著名脱口秀演员宋飞却给出了很高的评价,“拓展了单口的边界”,这样的专场存在才应该成为人们喜爱单口喜剧的理由。

看过《脱口秀大会》的人一定都记得杨笠那句“男人都是垃圾”,但不一定记得,在这段脫口秀的结尾,她提到自己做手术时跟男医生进行专业沟通,“我觉得那一刻我不是一个女人,就是一个人,而我就想活着,而他也不想骂我,他就想救我。”上麻药前,医生问她感觉怎样,她说:“我现在感觉自由。”

这像一篇极短的小说,它也许不好笑,但却是我们都触碰过的。

03.

讽刺和幽默是我们的力量

性别议题成为了国内脱口秀引起争议的领域,是一种特殊形势下的偶然。众所周知,脱口秀被称为“冒犯的艺术”,正常情况下,它惹争议的领域该是方方面面的。比如说美国脱口秀的牌面人物路易C.K,在2017年的一场表演里,开场就说,他认为女性应该有权利杀死婴儿,还展开讲了一番。

为什么他要说这种段子?或者说,脱口秀为什么是冒犯的艺术?因为说出真实想法永远会得罪人。

近几年随着舆论环境的变化,说出真实想法的风险比从前更大了。比如年初的时候,《吐槽大会》本季最热一期,是范志毅讲了一段关于中国男篮队的吐槽,精准又尖锐,完全击中了观众和网友,还上了热搜。结果只隔了一天,就迎来严厉批评。后来这样的话题,就再也没有了。

再比如杨笠,在讲了“普却信”而爆红之后,她反而开始收着表演,甚至在台上说出要保护自己安全这样的话。网络暴力不仅压抑与限制了她的发挥,对于其他演员也是一种警告。

杨笠,《脱口秀大会》第四季

上节目前,很多演员们会先去参加内部读稿会,听听团队给的建议。建议的一部分,就是修改播出后可能会被骂的内容。在文本像是被消毒水刷过一遍又一遍之后,也就不难预见结果的乏味与千篇一律了。

美国的情况也一样。《傲骨之战》最新一季里讲了一个绝妙的例子,一个风格前卫的脱口秀演员在录制专场演出前,经纪公司请律师团队先审核一遍文稿。而律师几乎改动了所有段子,破坏了所有笑点,从而达到不冒犯任何人的效果。

这场言论危机的出现原因,除了横加干涉的因素之外,一部分是因为载体的变化,段子从现场传上了网,所有人都能看到,而能取悦所有人的真实观点是不存在的。

脱口秀的“金句”属性在网络形式下也成了弱点。有一位台湾的喜剧制作人曾以《请不要把大卫像遮到只剩鸡鸡,然后嫌弃米开朗基罗猥琐》为题发文,批评网友仅凭一个段子或一张截图就批评整个表演甚至对表演者喊打喊杀的作为。

但另一部分原因,与其说是大家越来越经不起冒犯导致“ ”奇葩说,不如说是因为弱势群体逐渐得到发声机会,这不是坏事。人们总是对过去的时代有不切实际的幻想,事实上,并不是以前的人更宽容,而是原来被嘲笑的对象没有反对的力量。

被伤害的人总是先要抗议,先争取公正,而后才有余力从容,没有人有权利要求他们立刻大度。

徐志胜,《脱口秀大会》第四季

可能有人会提议,冒犯别人不行了,总还是可以自嘲啊,这不是更方便吗?

确实,这是很多喜剧演员都使用的路线,也是中国的传统喜剧技巧,甚至可以说是传统人际技巧。经常看相声的人知道,相声表演中很多自嘲,通常打击伤害面不超过演员的自家人范围。然而这是因为相声比脱口秀更尊重人,更先进吗?反而可能是起源于清末的相声新闻脱口秀节目|当脱口秀也变得小心翼翼,受到的传统束缚更大。

但这是一种浪费,因为讽刺自有独特的力量,它是直觉的,情感的,因而让人无法反驳的。还是拿杨笠举例子,她的段子为何掀起那么大的反响?是因为观点独到吗?类似的观点早已在无数女性主义研究文本里出现。是骂得狠吗?网上骂得更狠的多得是。真正的原因,是因为她拒绝了那套说理的路径,用讽刺的方式,非常自然地实现了主体性。

讽刺让人能够四两拨千斤地占据主动。这个时候去指责这样讲话不利于双方情绪稳定地沟通,其实是在打压“四两”的一方。

可惜中国没有讽刺文学传统,唯一举得出来的例子只有鲁迅,对于什么是讽刺,它的作用与为何受非议,他早有精妙文章。

我想:一个作者,用了精练的,或者简直有些夸张的笔墨——但自然也必须是艺术的地——写出或一群人的或一面的真实来,这被写的一群人,就称这作品为“讽刺”。“讽刺”的生命是真实;不必是曾有的实事,但必须是会有的实情。所以它不是“捏造”,也不是“诬蔑”;既不是“揭发阴私”,又不是专记骇人听闻的所谓“奇闻”或“怪现状”。

……

讽刺作者虽然大抵为被讽刺者所憎恨,但他却常常是善意的,他的讽刺,在希望他们改善,并非要捺这一群到水底里。

《论讽刺》,出自《且介亭杂文二集》

显然,在鲁迅看来,讽刺是有益的,甚至于是一种传达善意的方式。但这是有条件的。究竟是讽刺,还是歧视,是敢于说真话,还是缺乏自觉惯了,其实不是没有标准——看你冒犯的对象是谁。

讽刺总是针对权力和主流,而不会是嘲笑农民工、女人、穷人、残障人士。你是那个四两,对方是千斤;要是倒过来,那就是加深刻板印象,充其量,是无可厚非的“笑话”而已。

小佳,《脱口秀大会》第四季

鲁迅欣赏讽刺的力量,却不欣赏笑话。他觉得如果幽默失去了讽刺,“堕于说笑话脱口秀大会,则寿命是可以较为长远,流年也大致顺利的,但愈堕愈近于国货,终将成为洋式徐文长。”

这种对笑的轻视态度,古今中外倒是一致。翻翻书,无数思想家讨论过无数种情感,但少有人认真研究过笑。

法国哲学家柏格森是个例外,他专门写过一篇《笑声》。如果让柏格森来对喜剧下定义,他的第一条非常简单:“喜剧不存在于严格意义上的人类之外”。

我们只对其他人类发笑,因此笑声是一种公共体验。此外,笑需要暂时关闭我们的其他情绪,无论是敌意还是恐惧。

那人们为什么要笑?柏格森写道,群体生活的运行需要个人意志的微妙调整和成员之间不断相互适应。因此,人们需要防止身体、思想和性格的僵化。僵化的人就是喜剧的源头,也是笑声能帮助我们纠正的。

比如《摩登时代》里,卓别林扮演的工人即使下了班,也不由自主地重复着拧螺栓的动作。他被机械同化了,成了一件物体,一座不再变化的城市。

那么当这个世界变成了一个更大的工厂时呢?我们用活生生的笑,提醒彼此,人需要保持鲜活,要变化,要自由。

▼

图源网络

撰文:陆飞