成都脱口秀开放麦|成都脱口秀生存实录

德云社曾经低估过成都人对“好玩”的接纳程度。

那是2016年的8月,德云社正在准备成都站巡演,而人们对演出效果的预估并不乐观:首先是场地远在郊县,需要观众额外付出大量的时间和交通成本;其次是相声太富有北方方言色彩,很多南方观众根本听不懂。

但到了演出当晚场内几乎座无虚席,这让郭德纲不由得在开场感叹:“你们怎么变得这么爱看相声了。”

到了2018年,伴随着《吐槽大会》的爆火,脱口秀演员接盘了这样的成都市场:无论是今年2月由史炎领衔的独立商演,还是4月份作为音乐节分会场的闭门演出,即使在不做大规模宣传投放的情况下,门票依然是很好卖的。

但这种体验却意外地仅限于“观众层面”。当人们试图将热情转化为生产力,很多事实似乎在暗示:在这样一个不需要标准普通话的艺术形式里、在这样一个曾经孵化出“选秀文化”“嘻哈文化”的娱乐城市里,在脱口秀这件事上人们似乎更愿意欣赏而不是参与。

这显然有违我们的判断——李诞们“具象化”了这种新娱乐方式的成长潜力,但却在最娱乐的城市里混乱地像个“江湖”。

现状:“观众开路虎,我却喝不起乐虎”

脱口秀行业的“江湖”色彩,像极了中国历史上“最江湖”的两个时期:春秋战国和晚唐。

这是两个没有绝对权威的时代,诸侯与诸侯之间、藩镇与藩镇之间形成了微妙的实力制衡:一技之长更容易出人头地,也没有人甘心受到规则的制约——这让个人色彩浓厚的“侠客”成为了生活新可能。所以你看金庸先生的“飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳”,没有一个设定在藩镇制度出现之前的历史环境里。

脱口秀行业的现状也同样如此:表演方式上的低门槛、表演场地上的随机性、受众人群的平民化,不仅让演员们难免陷入“文人相轻”式的彼此不服,就连普通的参与者也能够从容地在“观众”和“演员”之间切换身份。

或许对北上广这样集中资源的大城市来说,是一种文化繁荣的标志;但在深居内陆、难免滞后的成都市场,却成为了最天然的劣势。

除了门口写着“脱口秀”的KT板,成都人更愿意去酒吧的楼上坐坐,俗称“搓麻将”

劣势最直观的表现之一,是俱乐部几乎没有决定自己“作息规律”的主动权。比如作为成都唯三可以稳定演出的脱口秀俱乐部,“无趣”不仅愿意将自己的演出场地安排在西华大学的某个咖啡店里,还将时间安排在了工作日的周三。

要知道西华大学坐落在成都的郫都区犀浦镇,其区位条件大概相当于北京人民心中的通州、上海人民中心的崇明,总之是一个会被上班族归类为“出远门”的地点。

所以这种“非常规选择”的唯一可行解释就是为了照顾学生们的观看,因为只有学生们有闲没钱,不会像城里面穷且优雅的社会人那样,总是想着去参加其他更酷更容易社交的娱乐方式,让辛苦争取来的场地和演员资源白白打了水漂。

另一个劣势是参与者有太多在专业技能上“白手起家”,这是多吉的直观感受。

在他参加的那个俱乐部里,身边的演员有满是纹身的龙虾馆服务员;有自己设定了“变态”标签的医生;唯一一个看上去专业很对口的相声演员,在相声没坚持下去后去当了《前任》1和2的制片人,至于后来再捡起话筒说脱口秀,主要是因为《前任3》没有让他跟投。

多吉觉得也这有个好处,因为“标签本身也能成为段子,让每个演员都要讲符合自己身份的话,让自己有辨识度”。就像郭德纲不用解释,观众就知道于谦的爸爸应该叫“王老爷子”或者“欧阳丹青”先生一样,时间长了就能形成“梗”,而“梗”是每个小众文化圈逆袭的重要基础。

但“没钱更多消费的观众”和“不以此为生的演员”两两相加,直接导致了成都脱口秀行业整体上的“穷”,涵盖行业的体量以及演员的收入。

多吉的同事小田就把这种现状改编成了段子“你们开路虎,我却喝不起路虎”。

这句话像极了愚人节时假借“开玩笑”之名的表达,因为回到舞台下的小田还是有些不甘心:“说脱口秀是为了好玩,以及钱。但我太高估自己了,因为我没赚到钱。希望演完能打车回家,而不是附近找个网吧凑合一宿。”

而小田也不是唯一一个将“穷”编成段子的脱口秀演员。俱乐部的开放麦主持人蔡师傅,就总是在演出中反复提到“0.01”这个数字。

所谓0.01,具体是指俱乐部每周六开放麦的票价,累计卖出了560份。另一个定价0.01元的城市是重庆,销量是360份;而所谓开放麦成都脱口秀开放麦|成都脱口秀生存实录,就是演员试段子的演出,就像电脑自带的游戏“扫雷”。演员们通过真实的观众、观众的反应,一点点去试探观众的G点。

蔡师傅觉得0.01的票价是绕不过去的梗、也是很难提上去的门槛,因为“可惜的是,有时候观众不得不体验到那种被雷炸掉的感觉。”

一场脱口秀的最低消费为10块钱,是建设路商圈周末夜晚最划算的打发时间方式。

当然他们也有办法弥补一下门票上的大出血,比如演员们会插播一些提供演出场地的商家植入。这种通过B端补贴来反哺C端市场的作风,颇有当初滴滴、饿了么以及现在的瑞幸咖啡烧投资人的钱以教育用户、抢占市场的作风。不同的是,成都的脱口秀不像它们一样有投资,但又不得不教育观众。

然而帝都北京和魔都上海比成都脱口秀高的,也不仅仅只是票价。

以北京市场为例,脱口秀已经能做到天天有开放麦,周周有商演。笑果文化在去年获得近一个亿的投资;早在2013年,北脱也已经有了商演,首场就卖票近200张;而在成都,每周仅有的两场开放麦,路费都得演员自己掏;在比2013年晚了5年的今天,商演来了两百多名观众在演员们看来也是件“出乎意料”的事。

所以要描述成都脱口秀行业的现状,确实是一个外表已经在地上,但也只能“跑江湖”维持生计的“穷日子”,穷到北京2013年的数据,已经足够让2018年的成都羡慕。

对于0.01,蔡师傅听到更加“乐观”的解释:“我们也是在做环境基础,有群体懂得单口喜剧精神,观众们有了自己的喜剧审美就好办了。”

反思:“成都的脱口秀演员,垃圾”

小田也对成都脱口秀产业的穷有过反思。最后他得出了一个自黑式地结论:“最主要的、根本的、内在的原因是成都脱口秀演员太垃圾,我们深感惭愧。”

事实上,同样自嘲的说法在每一场的开放麦演出的主持人口中也会听到:

“0.01能听到什么好东西,是吧?”

“你们就是来找不痛快的。”

“没吃晚饭吧?没事,听吐了待会儿宵夜可以多吃点。”

这种开场白不仅是在给观众打“预防针”,一定程度上来说,也是在降低观众的预期。

蔡师傅告诉我,成都的线下演出是从纯粹的兴趣交流开始的,大多数演员都是业余时间来参与,所以演员的进步多来自自我探索和彼此交流,并没有经过所谓的系统培训,天然地和北上广的演员群体存在差距。

与此同时,目前的脱口秀多是单口喜剧( ),属于脱口秀的一个分支,是相对西化的幽默方式,多从自己的生活中取材,经过一些写作方法加工成段子。其真正内涵在于用大家都能接受的、幽默的方式针砭时弊,或是讨论一些新闻和社会问题。

所以不光是成都,其实北上广的脱口秀是在“收着讲”。只不过相应地,成都这座城市虽然以麻辣、牙尖、尝鲜闻名,但由于起步晚、市场环境成长滞后,导致脱口秀行业还远远没有到“麻辣”的本土体系相融合的地步。

在理论之外,这种滞后的无力感在今年4月的商演中有过一次间接体现:当时一名来自广东的脱口秀演员回忆童年“穷日子”的时候说,“90年代县城里开麦当劳是很牛逼的事,巴不得带着香港亲戚去炫耀一下”,而观众只笑了一半,因为他的后半句是“薯条汉堡可乐,就是当时人们心里西餐界的三个xx”,非常自然地垮掉。

《脱口秀大会》的演员王勉、穷小疯和张博洋的商演,也只能支撑不到百人的室内小型演出

成都的观众肯定有人能听得懂这个梗,但地缘上的“天高皇帝远”早已让成都的关注点更加“市井”,这是拥有先天娱乐基因也无法加速跨越的“磨合阶段”。

蔡师傅有过尝试。作为一个在成都呆了近十年的广西人,三年前开始组织开放麦的时候脱口秀演员,也尝试找过四川或者成都本土的演员。但进行过无数次试验,他们却始终没有找到除了李伯清那种“散打评书”之外,其他能够体现“牙尖”“麻辣”文化的方法。

与积极融合成都文化的嘻哈相比,成都脱口秀是一种割裂的存在。

首先是演员和编剧资源的短缺。有的演员因为兴趣爱好站上舞台,用多吉的话来讲就是“工作用来养活自己,靠脱口秀来滋润自己”。对演员来说这是一件很幸福的事,至少说明他们的生存需求已经得到了很好的满足,已经开始追求更高层次的自我实现了。

但对成都脱口秀来说,这并非是一件好事。只能说明成都的脱口秀还处于发展不充分的阶段,演员无法投入太多的时间,更不可能有专业的编剧来和演员进行明确的分工合作,所以现在都是由演员“分饰两角”,承担演员+编剧的职能。对脱口秀这样一个需要团队合作的事物来说,效率太低了。

折射出的现象就是成都脱口秀商业化程度基本为0。演员太少,高质量的演员更少,也没有成规模成系统的编剧团队以及宣发团队。这使脱口秀这种观众参与门槛相对较低、内容相对积极有趣的新型娱乐方式在成都长期处于极小众文化的状态,无法形成有效的观众群。

这也造成了观众质量上的欠缺,是一种变相的观众资源短缺。使脱口秀商业化最重要的一环出现了断层,这种断层比人才断层更可怕,也更急迫。

作为演出当中的另一极,观众的反应是演员创作能力、表达能力、舞台张力的试金石。蔡师傅说:“因为自我认识的幽默通过了观众的审核才算成功。单口喜剧这个舞台形式是靠演员和台下的观众一起完成的,如果观众不笑,那就不成立了,变成了演讲。”

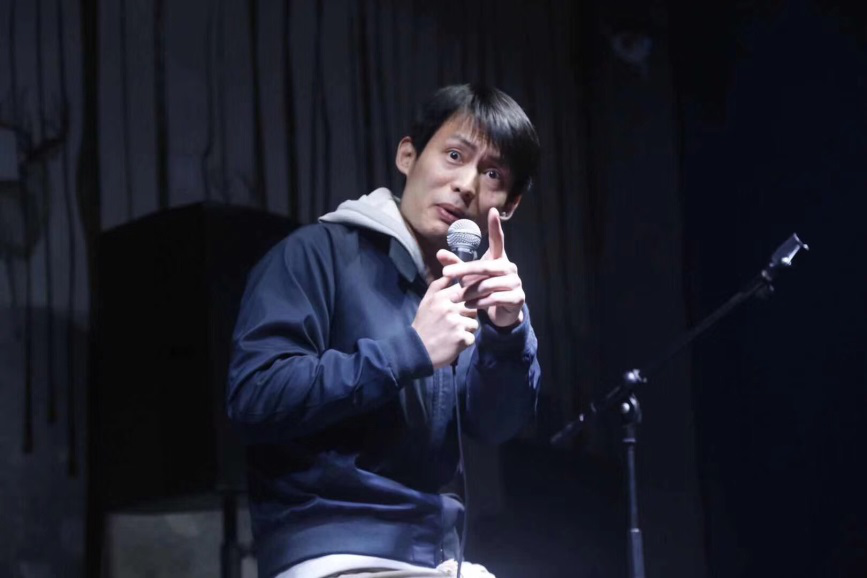

演员往往是整场演出中发际线最高的人,而观众们则以学生居多,对脱口秀的了解大部分来自于池子和李诞

笑声是对脱口秀演员最大的褒奖。但事情常常与愿相违,一般演员在开放麦这种登台十分钟左右的演出中,“垮掉”三次,场面就会很尴尬了。甚至会出现让演员不知所措,陷入忘词的境地。最后草草结尾,尴尬下场。

如果连续几个段子没有击中观众的笑点,场面就会迅速冷静。或许是段子质量确实有问题,又或许是观众还没有摆脱所谓的“低级趣味”。因为在出现一些关于性、关于恶趣味的段子时,现场的氛围还是非常热烈的。

所以小田仍然记得在某场演出之后,因为某位演员的段子垮掉,导致演出刚刚过半就有观众陆续退场,整场结束观众从开场的62人锐减到26人左右。

当年孙继海从英超曼城留洋过来后,最感慨的记忆莫过于球队即使大比分落后,缅因路球场的球迷们依旧愿意歌唱到最后一刻,相信奇迹最终能够发生;而球员也往往能够深受感动,迸发出惊人的能量。

如果考虑到当时“联赛混乱”“国家队低迷”的大背景,继海可能是在节目上委婉地提醒广大球迷们:我们还在成长阶段,需要你们相对不计好坏的鼓励——好在后来这种不友好的观众氛围,通过许家印们的投资得到了一定地解决,也难怪李诞会在吐槽大会上告诉冯潇霆,麻烦许老板考虑投资几个脱口秀俱乐部。

所以小田的自嘲虽然有一定道理,但可能最大的痛点在于没有多少人愿意等你们成都的脱口秀演员成长了。可能真是这届“听散打”长大的观众不行。

未来:成都什么时候能不“假打”

成都本地脱口秀并非没有实现商业化的先例,当年让李伯清当选第一届“巴蜀笑星”的改良曲艺形式“散打评书”,就颇有一些“脱口秀”的雏形:以讨论新闻热点或者社会现象为主,以幽默作为主要表现形式,以笑作为表演的最终结果。

“假打”的流行就受益于这种“脱口秀”创作思维。在当初著名的《狮子楼》段子里,“假打”通过请客吃饭、开豪车买单等每个人都能接触到的生活场景,活灵活现地表现出了“爱慕虚荣”、“死要面子活受罪”等公共吐槽形象。

这比用“青史几行名姓,北邙无数荒丘”来规劝人们珍惜时间的传统评书要亲民得多。

所以即便李伯清的段子里有很多方言梗、地区梗,但即便是外地人也大体能够从内容主题上快速进入语境,诸如《我是球迷》《散打SARS》《成都梦》等等。

再到后来,李伯清的“散打评书”模式几乎成为了川渝喜剧的标志,让几乎所有瞄准了川渝受众的影视作品,比如《梅花档案》《福星高照猪八戒》《柠檬》等都向他发出了邀请。而李伯清也自然成立了工作室,集中开发川式幽默这个大IP,由此完成了从评书人到艺人的转变,充分商业化使他在这个领域中名利双收。

李伯清在成都电视台有栏目办公室、在西郊有自己的足球场、在西村有自己的工作室,正在定义“最成都”的生活方式

但令人遗憾的是,李伯清的影响力在退休之后并没有得到理想的延续,比如李伯清的徒弟们。

不同于郭德纲和他的徒弟们让“相声”家喻户晓,至少在话题量上迎来了新的行业巅峰,除了李伯清多次“返场”式地参与栏目录制,成都人几乎很难将“散打评书”这种艺术形式贴在其他人身上。

这里的“其他人”就包括他最出名的两个徒弟,闵天浩和廖健,前者安心在四川台当主持人,后者去开了火锅店。除了偶尔出演川台的各类方言自制剧,几乎看不出来任何多余的“师承”积累。

另一方面的影响力走样,体现在李伯清的微博微信上。

虽然每逢区域性的热点出现,李老爷子总会攒出几条富有方言特色的金句,在社交网络进行短时间刷屏。可实际上李老爷子的双微早已经进入了工作室运营状态,走营销号段子手的套路,自然也没有什么关于喜剧行业的内容了。

所以相比于有“相声”“清口”等语言艺术做底的北京、上海市场来说,传统积累留给脱口秀的遗产无限趋近于0,毕竟想要实现商业化脱口秀大会,首先还是要形成自己的商业运作流程,建立完整的演员选拔培养机制、盈利模式和宣传系统,这都必然是一个漫长而线性的过程。

更何况在这之前,他们还有一个非常鲜明地任务:如何让成都人民接受除了李伯清之外,第二个在舞台上靠聊天混口饭吃的艺人。

这件粉红色的衣服,成为了演出后微信粉丝群的主要话题

所以在被动自力更生的大环境下,成都目前的三个主流脱口秀品牌在彼此的关系非常和谐。比如多吉是噗哧开放麦的常驻演员,同时也是4Fun校园行的负责人;演员田妹既会参加噗哧的演出,也会在朋友圈宣传无趣的开放麦。

而如果深究这三个脱口秀俱乐部的来历,也能挖掘出不少信息量。

比如噗哧是由制作《今晚80后脱口秀》的笑果文化打造的脱口秀俱乐部,正在全国各地布点,和当地的相关组织进行合作,然后让大卡司去一个个“据点”演出,提高他们的知名度,拉拢客户黏性。他们在成都选择了过载俱乐部,两者合作才有了噗哧×过载。

4Fun俱乐部的前身是牙尖俱乐部,由哈哈曲艺社的田海龙创办。不同于噗哧的是,俱乐部内的大卡司不是在各个点上进行巡演,而是以每次两名的规模来助阵,更好地带着新手一起成长。

值得一提的是,哈哈曲艺社的另一个创始人李阳,也是成都人气电台脱口秀栏目《匕阳秀》的主创,这或许能让俱乐部的作品有机会直接进入大众舆论层面进行检验。所以4Fun咖位虽然不如噗哧,但让成都本地演员也有了机会。另外还有暂时没形成俱乐部体量的“无趣”。严格说来他们其实是西华大学内部的一个社团,相较于前两者来讲,起步更晚,起点也更低,能做到定时定量地演出就已经竭尽全力成都脱口秀开放麦,至于商业化就是更为遥远的事了。

但这传达出一个正面的信息——成都的年轻人正在关注脱口秀。

或许正是存在这样的积极信号,才让大家保持了乐观的态度。当晚唯一的女性演员刘缘缘就觉得“不断有人关注就不是坏事,有新鲜血液的注入就不是坏事。”这次演出是她首次登上开放麦的舞台,23岁的她走出大学还不到一年。对成都脱口秀来说,她又何尝不是“新鲜血液”呢?

最后:信仰成都的慢生活

在一篇关于成都的文章下,有网友评论说成都是一个用吃喝玩乐掩盖野心的城市,“反正我待了9年,从来不知道慢生活为何物。”

他收获了2900多个赞。

这显然说明了一个问题:成都留给人们的“慢生活”印象并不是真的慢,没有哪一个正在快速发展的城市可以“发展快”和“生活慢”兼得,否则也难以4年3夺“新一线榜首”。

但成都人骨子里追求闲适好耍的鲜明个性也是真的,不然也不会有遍地开花的火锅店、茶馆、麻将馆,以及总让外地朋友误会成都人从不上班的春熙路和太古里。

所以这其实是一个现实生活和理想生活之间的选择题:不需要怀疑一个真正娱乐的东西能不能在成都活下来。成都开放包容之名就是来自于对各种人各种事的接纳和兼容,成都脱口秀舞台上站着来自全国各地的演员就是最好的佐证。

在这里,对于好耍的东西,你唯一需要做的就是想办法多出现在他们面前。

在和演员的谈话当中,他们不约而同都谈到了成都的城市特性。有人说:“做单口喜剧的演员都比较穷,但成都这个城市的包容性,让穷人活得也挺自在,焦虑和压力不是特别大。”

也有人发现了一个规律:北上广做得特别好的东西,大概两年之后成都就能赶上它们的步伐甚至更好。比如共享出行,在北上广试运营的一段时间后,成都很快成为了Uber全球发单量最大的城市——而这个数据后来变成了段子,大体的意思是别再跟着赵雷唱“和我在成都的街头走一走,我们成都人都不爱走,只打车”。

“它们(北上广)现在脱口秀做得挺好的,我相信两年后在成都也会开花结果,到时候我们会拥有一批固定的观众成都脱口秀开放麦一年一度喜剧大赛,买我们的票,看我们的演出,我们也会被邀请去其他城市演出。到那个时候,大家就能靠这个养活自己了。”

言语间,他们毫不掩饰对自己努力的肯定,也更加不吝惜对成都的信心。

对于这样的说法,为数不多参加过商演的演员罗老师表达了自己的悲观态度:“说不定哪天就灭绝了”。不是“死”,不是“失败”,而是“灭绝”。但有趣的是,采访到的大多数演员都对罗丹有很高的评价,但能力出众的罗丹为何在这个问题上会和其他演员观点迥异,不得而知。

或许正应了脱口秀行业资历最深的人之一的西江月的话——“在中国做脱口秀,做的时间越长,越不是非常看好这个行业。”

但对成都脱口秀的地上江湖来说,故事才刚刚开始。至于会熬多久,谁都不知道。一如我不知道,这周的演出结束后,小田是打车回家,还是在附近找了个网吧。